初めてのマニピュレーター、DAW選び編

ライブで同期出しをやってみよう!

ということでまずはDAW選びです。プロの現場で使用されることが多い2つのソフトがあります。

【AVID / Pro Tools】と【MOTU / Digital Performer】です。

どちらもこれから初めて触るという方、選び方はポ◯モンの新作を買う時と同じです(笑)

そんな私はDigital Performer派でございます。

DAWソフトにおいて、基本的な編集作業はどのソフトを使用した場合でもできます。

そんな中でそれぞれの利点を知っていただければと。

【AVID / Pro Tools】

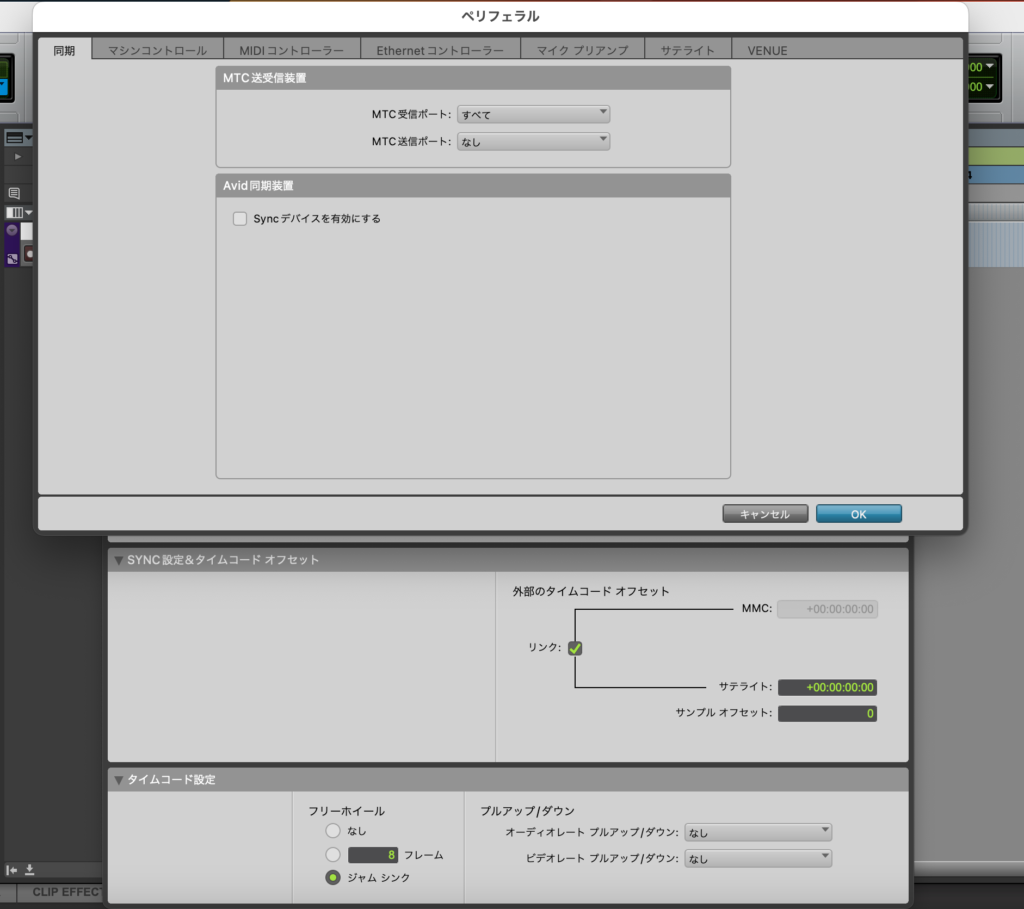

私の所見として、これを選択する大きな特徴は「ソフトウェアのみで同期をジャムシンクすることができる」ということです。

早速専門用語が出てきて「?」となっている方もいるかと思いますので順に説明いたします。

プロのライブ現場において、マニピュレーターをする際にPCを2台用意することは通説となっています。これは万が一ライブ中に再生しているPCが止まった際、すぐにサブのPCに信号を切り替えてライブを止めないためです。そしてそのためにはサブのPCもメインのPCと同タイミングで再生されていなくてはなりません。これを『同期』と呼びます。同期の方法は様々ありますが、Pro ToolsではMTC(Midi Time Code)と呼ばれる信号規格を使用して同期を行います。しかしここで一つ問題となるのが、「ただ同期をするだけではメイン機が止まった際にサブ機も止まってしまう」ということが発生してしまいします。これでは同期をさせる意味がありません。そこで出てくる機能が「ジャムシンク」と呼ばれる機能です。

ジャムシンクは「メイン機から送られてきたMTC信号が途絶えても、受信しているサブ機で自動的にMTCを生成して自走し続ける」というものです。つまりこの機能があれば、仮にメインPCが急にシャットダウンしてしまったり、ケーブルに引っかかって破損させてしまっても、サブ機はなんの影響もなく再生し続けるということです。他のDAWソフトでは別のハードウェアを用意して行うことがPro Toolsではソフトウェア上のみでそれを行うことができるのが強みです。

【MOTU / Digital Performer】

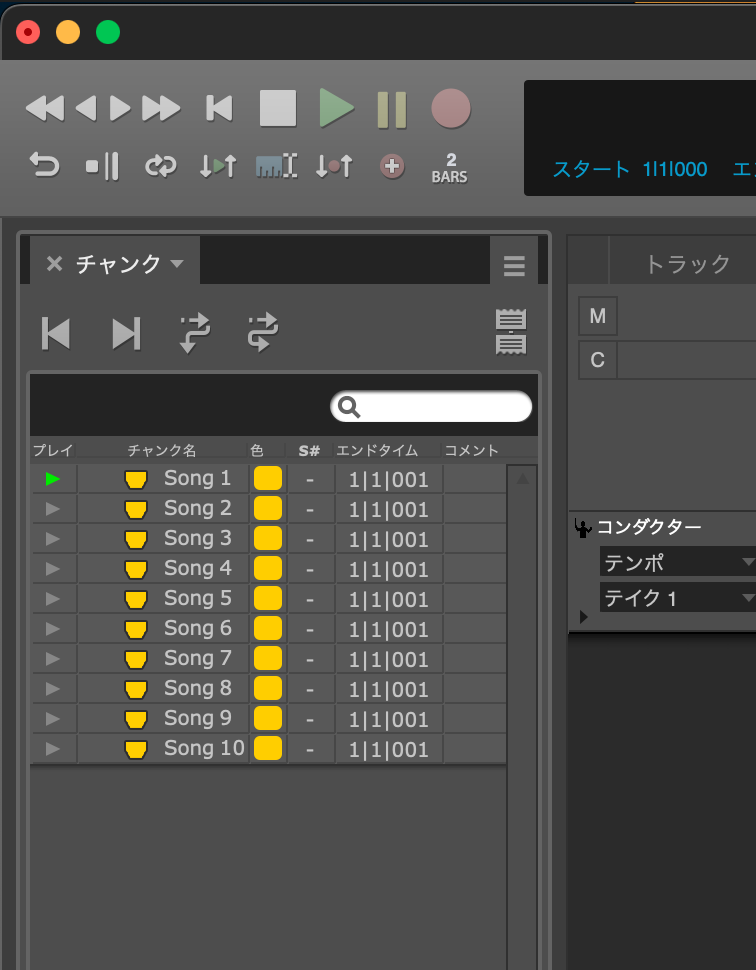

なんといっても「チャンク」機能です。

なんといっても「チャンク」機能です。

いわゆるプレイリストのようなもので、他のDAWソフトでは一つのプロジェクトに一つの楽曲というセオリーのため、

曲数の多いライブでマニピュレーターをする際、楽曲数に沿ってシーケンスの画面がどんどん横に伸びていきます。

そのため楽曲の管理もマーカーを使用して行うことが多いです。

しかしチャンク機能があることでどれだけ曲数が増えても1曲単位でシーケンス画面を管理することができるので画面も見やすく、またPCのメモリーの節約も担ってくれます。ただし、AVID Pro Toolsのように「ジャムシンク」機能をソフトウェア内で行えないので、別のハードウェアを用意するか、「Waite for note」という「なにかしらのMIDI信号を受信したら再生する」という機能を使用するなど、同期の手段を別で用意する必要があります。

さて、それではそれぞれのメリット、デメリットをまとめます。

【AVID / Pro Tools】

・ジャムシンク機能を有しているので同期手段を別で用意しなくて良い。

・1ライセンスにつき1PCのため、2台分のPro ToolsライセンスとiLokを用意する必要がある。

【MOTU / Digital Performer】

・チャンク機能を有している。

・1ライセンスで複数のPCに登録が可能。導入コストを抑えられる。

・同期手段を別で用意する必要がある。

一例として同期をするためのハードウェアも下記のような物もございます。

CB Electronics/TC-5net Midi

導入コストや機能においてはどちらも一長一短です。そして実は両方とも使いますよという方々が多かったりもします。

マニピュレータをやっていく上で気をつけなければいけないのが、様々な機材との組み合わせを考え、それらを運用しトラブルシューティングを行える知識や経験、技術が要求されます。またやり方に正解はなく、必要なのはアーティストや関係各所に迷惑をかけることなく、ライブを滞りなく終えることができるという結果です。どんなことでもそうですが、まずはやってみましょう!行動第一!

Ranking

まだデータがありません。