Review

即興演奏に適したポリフォニック・グラニュラー・シンセ – beetlecrab.audio / Tempera 解説 & レビュー by Yebisu303

1. 概要

皆様こんにちは!トラックメイカーのYebisu303です。

今回は「beetlecrab audio Tempera」をご紹介します。

当記事の構成についてですが、まず特定の音楽ジャンルでの活用例としてAmbientとJungleのデモ動画を観て頂き、それぞれの設定・演奏方法について解説していきます。

Temperaはとても奥深い電子楽器で、当記事だけではその魅力の全てを紹介する事は難しいのですが、Ambient/Experimentalとダンスミュージック、対極にあるどちらの音楽スタイルでも活用できるポテンシャルの高さをお伝えできればと思います。

また、1/27付でファームウェアがv2.1にアップデートされました。

外部入力に対するリアルタイムなグラニュラー処理を可能にする「Live Grain」等、数多くの強力な機能追加・改善が行われました。

記事内のアップデートに関連する部分は赤字で表記していますので、是非ご確認下さい。

それでは早速行ってみましょう!

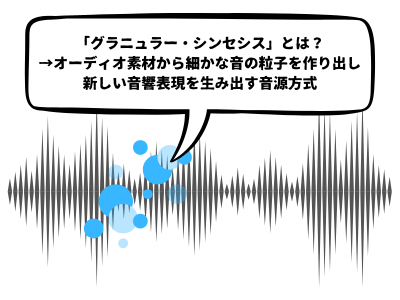

2. そもそも、グラニュラーシンセシスって何?

今でこそ、ソフトシンセやスマホ/タブレットアプリで広く利用されるようになったグラニュラーシンセですが、minimoog等の一般的な減算合成式シンセより比較的理解が難しい音源方式と言えます。

その概念について、ここで簡単におさらいしてみましょう!

グラニュラー・シンセシス(Granular Synthesis)とは、オーディオ素材を細かい「グレイン(粒)」に分解し、それらを再構築・加工することで新たな音響表現を生み出す合成手法で、現代音楽のパイオニア、ヤニス・クセナキスが構成理論を編み出したとも伝えられています。

ものすごく砕けた言い方をすると「カセットテープのある一箇所にとても小さなテープヘッドを沢山並べて鳴らして、全く違う音を作り出す」…といった感じでしょうか。

有機的で煌びやかなサウンドは、他の音源方式に無いユニークな魅力です。

参考記事:蠱惑の楽器たち 72. 電子音源の仕組み12 グラニュラー合成 | サウンドハウス

3. 製品概要

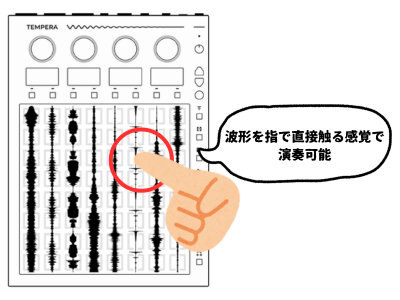

Tempera は、サウンドデザインや即興演奏に適した16 ボイス・ポリフォニック・グラニュラー・シンセサイザーです。

8×8のタッチグリッド上に並べた8つのステレオサンプルを「エミッター(ロードしたサンプルや外部入力音から、細かいグレインを生成する機能)」を使って、指先で縦横無尽にグラニュライズする事で、複雑かつリッチなサウンドテクスチャーを表現できます。

4. デモ演奏①:Ambient

Temperaと相性の良い音楽ジャンルといえば、やはりAmbientが上位に挙げられます。

まずはこちらのデモ演奏をご覧ください!

(長時間の動画になりますので、音だけ聴きながら読み進めて頂いてもOKです)

5. 設定手順

使用するサンプルのロード

トラックメニューでは読み込んだサンプルの名前と⾳量が表⽰されており、ミキサー画面的な位置付けになっています。

この状態で4つの各画面の「Edit」に対応するボタンを押すと、各トラックの設定画面へ遷移します。

トラック編集画面では、サンプルのロード・名前変更・音程のチューニング・波形のトリム・保存を行えますが、今回はワンショット素材のみを使用している為、サンプルのロード以外に必要な設定はありません。

尚、デモ動画では下記のサンプルを読み込んでみました。

・鳥の鳴き声、アンビエンス

・シンセ(ベル、パッド)

・カリンバ

・ギター

・タングドラム

・ボイスサンプル

・レコードノイズ

6. パフォーマンス中の操作

初期設定は簡単な反面、パフォーマンス中はやることが多岐に渡ります。やや忙しい反面一番楽しい部分でもあります!

デモ動画と照らし合わせる形で1つずつ説明していきますので、どうぞお付き合い下さい。

トラック画面

位置入れ替えで手軽に味変

各トラックのEdit画面内でコンテキストスイッチ(丸いボタン)を押すと、一番右のディスプレイに「<Swap Swap>」と表示され、この状態でディスプレイ下のボタンを押すと、トラックの位置を左右に入れ替えられます。

エミッターを配置した状態でTrack位置を入れ替えると、再生されるサンプルの配分が変わり、曲の表情を大きく変えられてとても面白いので、是非お試し下さい。

【デモ動画での実践例】トラック位置を入れ替えて音変化を楽しむ

Live inputで外部から取り込んだ音をリアルタイムに加工しよう

設定画面でRecord modeをReplaceからLive inputへ変更してからトラック画面でRecを開始すると、Line inに入力した楽器やシンセサイザーの音をリアルタイムに加工できます。

ネタは事前仕込みしつつ、アクセントとして生演奏等を織り交ぜることでより刺激的なパフォーマンスが行えますね。

【デモ動画での実践例】aira compact S-1をLive inputする

【デモ動画での実践例】カリンバをLive inputする

オーバーレイキーボード画面

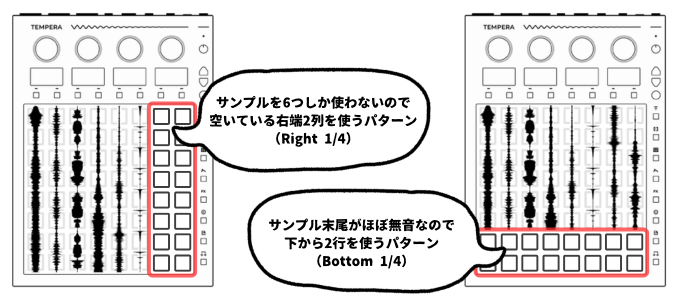

柔軟に行える表示位置設定

Overray(一番右のノブ)を回すと、キーボードを表示する位置を変更できます。

エミッターで波形の下の方をスクラブしたいので上に配置する、出来るだけ広い音域を演奏したいのでタッチグリッド全てをキーボードとして使う、外部MIDIキーボードを使うのでキーボードは非表示にする…等、用途に応じて柔軟に設定出来て便利ですね。

【デモ動画での実践例】タッチグリッドの下2行にキーボードを表示する「Bottom 1/4」レイアウトを選択する

今回のデモ動画で選択した「Bottom 1/4」は、末尾が無音になりがちなワンショットサンプルを使って演奏する場合にオススメのレイアウトです。

HoldのON/OFF

一番右端の画面の「Hold」をオンにすると、オーバーレイ/外部キーボードの入力を保持できます。

エミッター画面

用途に応じたタイプ選択が鍵

エミッターには3つのタイプがあり、それぞれ使い方が異なります。

①Instant:タッチしている間だけエミッターが配置され、指を離すと削除される

②Toggle:タッチする毎に、エミッターの配置/削除を切り替えられる

③Ratch:エミッタを配置する指を全て離してから別の場所にエミッタを配置し直すと、それまでに配置したエミッタが全て削除される

目的別で考えると

持続的に鳴らしたい場合→Toggle

アドリブ的に鳴らしたい場合→Instant

最低限の動きで素早く展開を組み立てたい場合→Latch

といった使い分け方になります。

デモ動画では、水色のエミッターをToggle、赤のエミッターをLatch、黄色・紫色のエミッターをInstantに設定して演奏しています。

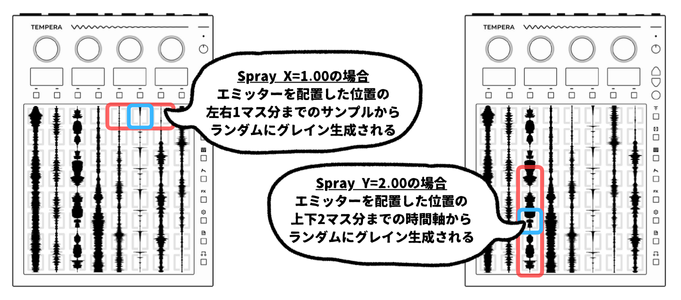

Sprayパラメータでランダム性を付加

メニュー内にあるSpray X/Yを調整すると、グレインによる発音に適度なランダム性を付加できます。

Spray X:配置したエミッターを中心として、ランダムにグレインを発生させる左右の範囲を指定する

Spray Y:配置したエミッターを中心として、1つのサンプルの時間軸上でランダムにグレインを発生させる範囲の広さを指定する

【デモ動画での実践例】徐々にSpray Xの値を増やして、複数のサンプルを跨ってグレインを発生させる

トラック画面でも解説したように、同じエミッター配置でもどのサンプル同士を隣り合わせるかによってガラっと音の表情が変わって面白いので、是非お試し下さい。

また、先日リリースされたVersion 2.1では、Spray Xの値に応じて複数サンプル間の再生音量が滑らかにブレンドされるようになり、より繊細な音表現が可能になりました。

FX画面

豊富に選べるフィルタータイプ

Temperaには6つのフィルタータイプが用意されています。

①12dB/oct Lowpass

②12dB/oct Bandpass

③12dB/oct Highpass

④24dB/oct Lowpass

⑤Formant

⑥Rake (Comb)

オーソドックスな①~④は帯域バランスの調整等に、変わり種の⑤はCutoffの加減によって人が喋っているような効果を付けられます。

また、Tempera 2.1で追加された⑥は、一定の周波数間隔でバンドパスフィルターを重ね合わせたようなフィルターです。

そのフィルターカーブ形状からComb(櫛)又はRake(熊手)フィルターと呼ばれ、うまく使うとホワイトノイズやドラム音色等に音程感・金属感を付加する使い方ができます。

(但し、Resonanceを上げすぎると音量が極端に大きくなってしまうので要注意です!)

【デモ動画での実践例】24dB/oct Lowpass→Formant→Rakeの順でタイプ変更し、そのキャラクターの違いを楽しむ

モジュレーター画面

ADSRエンベロープと10個のモジュレーターが使用可能

モジュレーター画面の最初のページには、各エミッターが発音する際の音量変化カーブを制御するためのADSRエンベロープが用意されています。

また、2ページ目以降にはFilter Cutoffと各エミッターの主要パラメータのいずれかを変調できるモジュレーターが用意されていて、最大10個まで利用可能です。

モジュレーションソースとはLFO、MODホイール等のMIDI情報から選択できます。

Tempera 2.1ではモジュレーションソース/ターゲットの変化量が視覚的にわかりやすく表示されるようになり、音作りがより理解しやすくなりました。

【デモ動画での実践例】フィルターのCutoffを揺らして曲にゆっくりとした変化を加える

マクロ画面

よく使うパラメータを素早く登録して、快適にパフォーマンス

Temperaには、ライブパフォーマンスに便利なマクロ機能が搭載されています。

この機能を使うと、色々な設定画面に散らばっているパラメータを1つのページ内でまとめて操作できるようになります。

下記の手順に従って操作する事で、直感的にマクロを設定できます。

①アサインしたいパラメータが表示されている画面まで移動

②マクロボタン(本体の一番右下に配置されているもの)を押しながら、アサインしたいパラメータに対応するノブを回して、マクロボタンを離す(その後、自動的にマクロ画面へ遷移)

③割り当てたいノブに対応した「Here」ボタンを押す

【デモ動画での実践例】水色のエミッターのRelative X、フィルターのCutoff、ディレイタイム、リバーブのmix量をアサインし、1画面内での快適なパラメータ操作を実演

7.デモ演奏②:Atmospheric Jungle

1本目の動画とは打って変わり、2本目ではダンスミュージックの範疇でTemperaを活用する方法についてご紹介します。こちらの動画をご覧下さい!

エミッターのSync time設定で、お手軽クォンタイズ演奏を実現

抽象的な音表現が得意なTemperaですが、エミッター画面の設定項目「Sync time」を適切に設定しておく事で、リズム感に自信が無くても正確なタイミングで演奏できますので、ダンスミュージックのライブセットに組み込んで、ループ素材をタイミングよく切り換えていくような使い方もできます。

この場合、同画面の設定項目「Grain Length」は、基本的に「Sync time」と同じ値にしておくのが無難ですが、サンプルのゲートタイムを調整したい場合はお好みで前後させてもOKです。

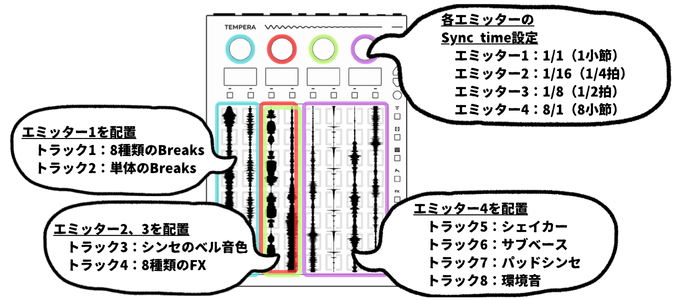

今回のデモ動画では、下記図のようにトラックとエミッターを使い分けています。

トラック5~8でバックトラックを流し続けながら、トラック1~4でアドリブ演奏(トラック1でのBreaks種類変更、トラック2でのキック/スネア連打、トラック3でのシンセ演奏、トラック4でのFXポン出し)を挟んでいく、というスタイルになっています。

秒数制限を超える長尺サンプルを使いたい場合のテクニック

Temperaでは1サンプル辺り最大10.922 秒の制限が設けられていますが、これより長いサンプルを使いたい場合、制限の厳しいオールドサンプラーが主流だった頃から使われてきた伝統的なテクニックが役立ちます。

①サンプルのピッチを倍(再生時間を半分)にし、Temperaへインポート

②トラック設定にて、インポート時の1/2のピッチ(倍の再生時間)で再生されるようBase tempoを変更

(例えば、インポート時のBPMが162の場合、Base tempoを324に設定すると、元々のサンプルの1/2のピッチで再生される)

使いたいサンプルが最大10.922 秒の制限に引っかかっていなくても、サンプルをローファイめの質感で鳴らしたい場合にも役立つテクニックですので、是非試してみて下さいね。

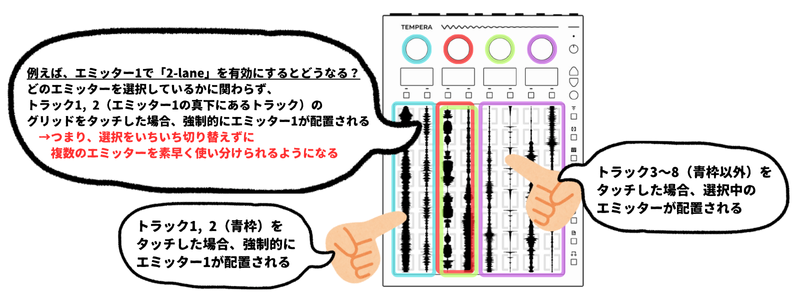

2-laneオプションONで、面倒な切り替え操作無しに複数のエミッターを操作可能!

Temperaは、いずれかのエミッターを選択してタッチグリッドに配置する…という流れを採っている為、複数のエミッターを横断するような使い方をしようとすると、頻繁に画面遷移を行う必要があり、パフォーマンス中の集中力が途切れてしまうリスクがあります。

そこで役立つのが「エミッター画面」→「Placement」の項目にある「2-lane」機能です!

この機能をONにすると、どのエミッターが選択されているかに関わらず、そのエミッター配下にある2つのサンプルに対して、ダイレクトにエミッターの配置/削除を行えます。

つまり「このドラムブレイクスは1小節クォンタイズで鳴らしたいけど、他のトラックにあるシンセの音色はもう少し細かい刻みで鳴らしたい」というニーズを、エミッターの選択を切り替えずに実現できます。

この辺りの柔軟性も、Temperaユーザコミュニティとの弛まぬ対話の成果と言えそうです。

地味に便利なBPMの自動設定

Tempera 2.1では、BPMを含んだファイル名のサンプルをロードすると自動的に内部のBPM設定を合わせてくれるようになりました。

自前のライブラリでファイル名にBPM値を含むよう命名規則を統一できてさえいれば、リネームや設定変更を行わず最適な設定へ辿り着けるのが嬉しいですね。

8. まとめ

長所

直感的に波形を触れる直感性の高さ

全てのサンプルのタイムラインが表に出ている為、指をヘッダーに見立てて、タッチグリッドに配置された8本のテープを直接再生するような感覚で、直感的に演奏できます。

サウンドデザインに集中できる「ちょうどいい」UIデザイン

今までのグラニュラーシンセは「波形やグレインの状況を可能な限り詳細に表示する」事で使い勝手を上げるという思想のものが多いですが、便利な反面、視覚情報に頼る度合いが増し、肝心の音への注意力が疎かになる事もあります。

一方で、Temperaは「何が起きているのか」を把握する上で本当に必要な情報のみをシンプルに表示する事で、純粋に音へ集中できるよう注意深くデザインされていると感じました。

コンパクト、かつ堅牢性の高い筐体

多少のラフな扱いでは傷がつきにくい梨地仕上げのメタル筐体と、ぐらつきの少ないエンコーダは、過酷なライブツアー等での持ち出しにも耐えうる耐久性になっています。

再利用・共有が容易なプロジェクトデータ構造

Temperaでは、全ての設定とサンプルデータを「キャンバス(.canvas拡張子)」として保存できるため、他のユーザとのデータ交換も容易です。

また、公式ギャラリーにて他のユーザが作成したキャンバスが公開されている為、自分の発想だけでは辿り着けないパッチの組み方を研究できます。

操作に慣れてきたら「Ambient用パッチ」「Live Grain用パッチ」「Breaks演奏用パッチ」等、特定の用途に合わせたテンプレート的なキャンバスを事前に用意しておくと、ライブ・制作でより素早くアイデアを形に出来ますよ。

柔軟な接続性

PC接続用のUSB Type-B端子、MIDI Host 機能(USB端子しか持たないMIDI鍵盤を使用できる)を持ったUSB Type-A端子、設定でA/B 極性を切替可能なTRS MIDI IN/OUT端子、サンプリングやリアルタイムグレイン処理のソースとして使用できるAUDIO IN端子 など、豊富な拡張性を備えています。

柔軟な入力と大容量フラッシュメモリ搭載で、いま欲しい音を逃さない

本体右上に配置されている内蔵マイクから、自分の声やカリンバ、アコギ、パーカッションなど、追加機材を必要とせず加工したい音をすぐ取り込めるのが嬉しいですね。

LINE IN端子を使う場合、設定でライン/楽器レベルを切り替えられるので、シンセサイザーを入力したり、エレキギターをアンプ無しに録音することも出来ます。

しかもTempera本体には8GBもの大容量フラッシュメモリが搭載されていますので、残量を気にせず欲しい音をたくさん録り溜められます。

また、USBブリッジモードへの切り替えが可能となっていますので、PC/MacとTempera本体をUSBケーブルで繋げば、カードリーダー要らずでサンプルをフラッシュメモリやmicroSDへ転送できます。

ライブセットでの運用に配慮した設計

設定項目が多いシンセサイザーでは往々にしてライブ中の頻繁なページ移動が障壁になりがちですが、それらを解決するためのマクロ機能が用意されています。

また、v2.1にてProgram Changeによるスケッチ切り替えにも対応。高機能なマスターシーケンサーと組み合わせる事で、より長時間に渡り多彩なパフォーマンスを繰り出すことが可能になります。

短所

マクロ機能は1ノブに1パラメータのみアサイン可能

マクロ機能と聞くと、1つのノブで複数のパラメータをコントロールできるものというイメージがありますが、Temperaのマクロ機能は1パラメータしかアサインできない点にやや物足りなさを感じます(裏を返せばシンプルで分かりやすくもあるのですが)。

グレインの逆再生は現状未対応

大抵のグラニュラーシンセにはグレインの逆再生に対応していますが、Temperaではまだ対応されていません。

今後のアップデートでの対応に期待したいポイントですね。

sampleはフォルダ毎に整理できない

内部ストレージやmicroSDに大量のサンプルをストックしておける反面、サブフォルダを作成してファイルを整理することが出来ない為、ファイル名を工夫しなければいけない点は不便に感じます。

9. 最後に

いかがでしたでしょうか?

直感的な操作でグラニュラー・シンセシスによる多彩な音表現を行えるTempera、アンビエント/ドローンを演奏される方は勿論、ダンスミュージックのライブセットへ積極的にアドリブ要素を取り入れる目的でも強力なツールに仕上がっていると感じました。

v2.1へのアップデートで使い勝手も格段に向上し、今後のアップデートにも期待が高まりますね。

宮地楽器RPM店舗ではこちらのTemperaも実際にハンズオンで体験出来ますので、お近くの方は是非足を運んでみて下さいね!

※当記事はファームウエアv2.1をベースに執筆しています。バージョンによっては記事内容と実際の操作が異なる場合がございます。

プロフィール

Yebisu303

Acid House, Detroit Techno, Electroに強い感銘を受け、20代後半よりトラック制作、Live活動を開始。

無類のハードウェア機材愛好家でもあり、日々自身のYouTubeチャンネル「Freaky Tweaky」でマシンライブやデモンストレーション動画を公開している。

近年ではKORGやSONICWARE製品のプリセットサウンド作成を担当するなど、その活動は多岐に渡っている。

SNS等アカウント

X (Twitter)

Instagram

YouTube

bandcamp

製品・販売価格一覧

●beetlecrab audio/Tempera

お問い合わせ先

Ranking

まだデータがありません。